读书,几乎是封建社会和平时期贫寒子弟改变命运的唯一途径。读书,也是古代大族教育子弟,传承家风的重要手段。汉代谚语曰:“遗子黄金满籝,不如教子一经”。意思是说,遗留给儿子满箱黄金不如教授儿子一门经书。读书,特别是经书,可以让子弟提高眼界、开阔心胸、增长才干,涵养道德。所以,历代著名家训莫不推重读书。

天下太平之时固须读书,即使皇室也不例外。汉高祖刘邦临终亲手写敕令给太子刘盈,殷勤恳切,在《手敕太子》中,开篇就写自己以前不重视读书的后悔之情:“吾遭乱世,当秦禁学,自喜谓读书无益。洎践阼以来,时方省书,乃使人知作者之意。追思昔所行,多不是。”意思是说,我赶上乱世,正当秦朝禁止私学,自己内心很高兴,认为读书没什么用。等到我登极以来,时常要查看书籍,这才明白了作者的意思。回想以前的行为,有很多不是。以慈父之心真切告诫太子要多读书问字,勤奋学习。

动乱年代仍须读书。北齐颜之推在《颜氏家训》中写道:“自荒乱以来,诸见俘虏。虽百世小人,知读《论语》、《孝经》者,尚为人师;虽千载冠冕,不晓书记者,莫不耕田养马。以此观之,安可不自勉耶?若能常保数百卷书,千载终不为小人也。”意思是说,在动乱年代,看见很多被俘虏的人,虽然是世代寒士,但知道读《论语》、《孝经》的,还能被人家尊为老师;有些虽是历代做大官,不懂得书牍的,没有不是去耕田养马的,从这点来看,怎能不自勉呢?如(胸中)经常保有数百卷的书的人,过上千年也不会成为小人。

古代家训强调子弟读书其目的有三:一为“扩心胸、开眼界,利于实践”。颜之推在《颜氏家训》中说:“夫所以读书学问,本欲开心明目,利於行耳。”二可以提高道德素养,移风易俗。三可以作为一门才艺,提供基本生活保障。《颜氏家训》中说,如果能“明六经之指,涉百家之书,纵不能增益德行,敦厉风俗,犹为一艺,得以自资。”在颜之推看来,“开心明目,利於行”是根本目标;“增益德行、敦厉风俗”是基本目标,而作为一门才艺来“得以自资”就是最低目标了。

读书还有更高的目标则在于了解阴阳规律、天地奥秘,《颜氏家训》中说:“夫读书之人,自羲、农以来,宇宙之下,凡识几人,凡见几事。生民之成败好恶固不足论,天地所不能藏,鬼神所不能隐也。”意思是说:那些读书人,从伏羲、神农时代以来,在这世界上,共认识了多少人,见识了多少事,对一般人的成败好恶,(他们看得很清楚),这固然不必再说,就是天地鬼神的事,也是瞒不过他们的。

在这几个目标的指引下,读书为子弟的个人成长提供长久而强有力的智力和心力支持,家族子弟的综合素养会得到大大提高,无疑使子弟的人生站在更高的起点上。特别是隋唐以后,随着科举制度的盛行,读书参加科举考试,成为封建王朝选拔人才的主要途径。由读书而科举使许多平民子弟“朝为田舍郎,暮登天子堂”,这更从国家体制上加速了通过读书而改换门第的时代趋势,也使读书在兴家、起家方面更显得前所未有的重要。唐太宗有一次看着新科进士从皇宫门口鱼贯而入,不禁叹曰:“天下英雄尽入吾彀中矣”,意思是说天下英雄都被我搜罗进来了!这些新科进士成为上流社会的新贵,随着地位的改变,他们会更加注重子弟的读书教育,也更有条件提供子弟优越的读书环境,从而带动整个家族的读书风气。在历代家训中颇有影响的《石林家训》是宋代名臣、词人叶梦得所著,他把读书当做一天最重要的事情,谆谆告诫子弟说:“旦起须先读书三五卷,正其用心处,然后可及他事。暮夜见烛亦复然。若遇无事,终日不离几案。苟能如此,一生永不会向下,作下等人。”

宋代程朱理学兴起后,通过读书来修养个人道德益显重要。许多大家族重视子弟读书,外在的目的是为参加科举考试,内在更重要的目的是要明理作圣贤。朱柏庐在《朱子家训》中强调“读书志在圣贤,非徒科第”,这与明末大儒孙奇逢在《孝友堂家训》:“古人读书,取科举犹第二事,全为明道理,做好人”的思想是一脉相承的。通过书卷,圣贤思想可熏染读书人的精神世界,使人气清神正。明人吴麟徵在《家诫要言》中说:“多读书则气清,气清则神正,神正则吉祥出焉,自天佑之;读书少则身暇,身暇则邪间,邪间则过恶作焉,忧患及之。”读书,可以涵养人的气质,防范诱惑,减少过恶,无疑对其人的事业、家庭有重大的正向影响。

在中国的文化传统中,无论皇室还是平民,著名家训都崇尚读书,“万般皆下品,唯有读书高。”是社会的主流共识,所以宋代理学大师朱熹说:读书起家之本。

历代家训中关于读书有两个特点:一是提倡尽早读书,二是读书以经书为主。颜之推认为“人生小幼,精神专利。”就是说幼童时期思想单纯,精神集中,记忆力强,这时读书可收事半功倍之效。而“长成已后,思虑散逸,”思想变得复杂,多有牵扯,精神反不如幼童集中,学习效果也会差些。所以,“固须早教,勿失机也。”颜之推更结合自己亲身体会说“吾七岁时,诵《灵光殿赋》,至于今日,十年一理,犹不遗忘;二十之外,反诵经书,一月废置,便至荒芜矣。”可见,在孩子尚未被七情六欲熏染时,培植根蒂,先入为主,确实是很有利的。

西晋名臣羊祜在《诫子书》中自叙:“吾少受先君之教,能言之年,便召以典文;年九岁,便诲以《诗》、《书》。”羊祜刚会说话,其父就让他接触书典,九岁时就给其讲授《诗》、《书》等较深的经书了。所以古代的世族多重视早教,“士大夫子弟,数岁已上,莫不被教。”

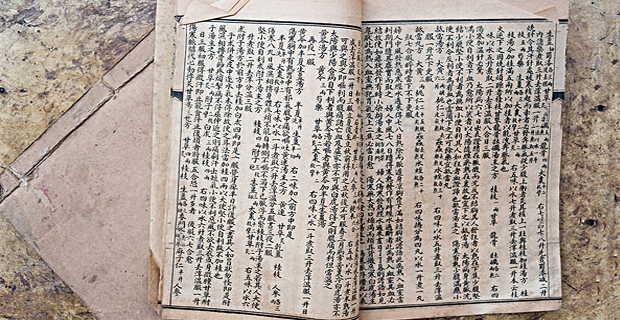

读书的内容则以经书为主。经字本义是“织纵丝也”,就是织布时先绷起来的纵线叫经,绷起纵向经线然后用梭横着穿纬线,经纬交织而成布,无经则纬无所依凭。所以,经引申就是指最重要的、最根本的东西。因此称那些起着文化主干作用的最重要的书籍典则为经书,其揭示的道理是根本性的法则,对于我们人生有极重要的指导意义。儒家所称经书就是指四书和五经,合称九经。四书指《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》,五经指《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》。如颜之推《颜氏家训》中说世家子弟自幼读书“多者或至《礼》、《传》,少者不失《诗》、《论》。”这里的《传》指注《春秋》的《三传》,《论》指《论语》。

宋代家颐在《教子语》中也强调子弟要勤奋学习诗书,“士人家切勤教子弟,勿令《诗》、《书》味短。”

陆游在《放翁家训》中对子弟要求:“切须常加检束,令熟读经子。”这里的经是经书,子就是诸子之书,如《老子》、《墨子》等。《朱子家训》中更强调:“子孙虽愚,经书不可不读。”

观世家大族,无论今古,读书则兴,荒逸则衰。近代许多家族,遵循古代家训重读书的原则,受到了非常好的教育效果。如晋商翘楚乔家,十分重视子弟读书,使得乔家人才辈出。乔家一早就建了私塾,乔致庸时设立学馆,聘请祁县名儒刘奋熙前来执教。乔家对家庭教师的酬金远高于社会标准。对老师平时生活起居待如上宾,专门给教师配有书童佣仆,教师饭食和主人中的最上等相同。亲朋宴会时,教师坐上席,平时教师回家,主人携子弟站在大门外恭送,等教师上轿后才回去。乔家大院甬道有副对联“百年燕翼惟修德,万里鹏程在读书”是乔家重视读书的最好体现。乔家不但重视子弟读书,还重视从业员工读书。如高钰在担任大掌柜期间 ,开办号内学校 , 命阖号同人皆读《中庸 》 、《大学 》,并请名师教育青年职工,保证了从业人员的道德素质。

被称为中国儒商第一世家的榆次常家,更是十分注重子弟读书,常家世代遵循“学而优则贾”的原则,以儒家思想指导商业经营,子弟必先读经书、修儒业而后方可从商,由于有高素质的人才源源充实经商队伍,故取得了辉煌的商业成就。常家家办私塾多达17座,六七十个家庭几乎每支都有书房或书院,供主人看书学习和对子弟进行早期教育。太原举人郝荫榕说: “以读书为急务者,为常氏。”从咸丰到光绪,常家取得各种功名的人达176人,占常氏族人的三分之二。由于社会的原因,常家后人不再聚族从商,其子弟仍然文脉兴旺,据粗略统计常家就有教授、研究员、高工达六十余人。可见读书在家族子弟整体素养上的巨大作用。

另一个因读书而兴旺的是扬州何园园主何芷舠家族。何氏是由科举及第而走向发达的家族,尤其重视对子弟的教育,何芷舠留给子弟的《何氏家训》共十一条规则,其中最长的一条就是《读书写字之规》。由于重视读书,所以何家在封建社会能出“祖孙翰林”,其家风延续至于今日也是精英满门,出现了“兄弟博士”、“姐弟院士”等众多有出息的儿孙,这些都与其家风奉行的一套严格完善的重读书的理念是密不可分。可见只要家风崇尚读书,无论封建社会,还是当代社会,风华不随春色改,重视读书的家风会使家族的文化血脉瓜瓞绵延,而家族子弟往往也才俊辈出、代不乏人。