两千五百年前,流亡国外的孔子来到国都位于今天河南濮阳的卫国。这个国家人口众多,令孔子感叹不已。同行的弟子冉有立刻问道,既然卫国已是人口众多,那么夫子还能在此有何作为呢?孔子的回答言简意赅:“追求富裕。”冉有继续追问,然后呢?孔子的回答仍然言简意赅:“追求教化。”所谓追求富裕,我们自然是心领神会;可追求教化,我们恐怕就会不知所云了。

教化是什么?提高识字率,推行全民义务教育,增加大学生占人口总数的百分比,这是教化吗?这是现代的教育,却不是古代的教化。尽管孔子是当之无愧的中国民办教育的开山祖师,然而他丝毫无意于主张全民教育。全民教育是现代人的伟大发明,与两千多年前的孔校长没有关系。

孔子的教学宗旨,正如西方学者芬格莱特所说的,以礼为核心,首重实践,而以文相辅,即孔子所谓“行有余力,则以学文”。

君子治国不是凭借知识,而是依赖风范

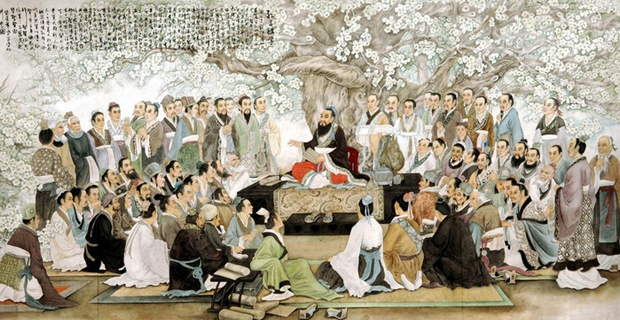

据《论语》记载,孔子带着学生流亡到宋国,在进入都城之前,还在一棵大树下指导学生练习礼仪。孔子对礼乐的重视由此可见一斑。孔子的教学宗旨大致沿袭了西周的贵族教育。据说周文王就是这样教育他的儿子以及其他贵族子弟的。春天和夏天,这些贵族子弟会手执刀戈挥动盾牌,练习慷慨激昂的武舞;秋天和冬天,他们又会高举羽旗奏响管乐,练习宛转悠扬的文舞。他们还要在春天吟诵诗歌,在夏天弹奏古琴,在秋天操练礼仪,在冬天读书写字。

为什么贵族教育要以礼乐为主?儒家大师们解释说,这是因为“乐所以修内也,礼所以修外也”。音乐舞蹈是用来提高人的内心修养,礼节仪式是用来指导人的外在行为。两者结合起来就能培养愉悦光明的心境和恭敬温雅的仪态。事实上,贵族之所以能够垄断权力,并不是仅仅凭借暴力,而是更多地凭借魅力。他们举手投足之间展示的文质彬彬的风度毋庸置疑地证明了自身的高人一等。

随着礼崩乐坏的春秋时代来临,孔子不再迷信贵族的优雅风度。他相信,一个人的优雅风度与贵族血统毫无关系。在这个混乱的时代,贵族已经没有能力承担统治者的职责了。于是孔子将眼光转向了君子。贵族源于天生的高贵血统,而君子则来自后天的礼乐教化。孔子的教学目标正是通过礼乐教化培养君子,全盘接替贵族扮演统治者,而且君子的权力将更加彻底地不依赖暴力,而是完全诉诸于自身的魅力。

孔子曾请四名弟子各自谈谈自己的理想。其中三人先后发言,尽管有人高调,有人低调,可是他们都不约而同地渴望济世安邦。孔子听罢却只是微微一笑。最后一个名叫曾点的学生低头弹琴,沉默不语。经不住孔老师的敦促,曾同学只好勉为其难地谈起自己的理想。他说:我的理想很简单,在暮春三月的时节,穿上新缝制的春装,与五六个朋友六七个童仆,一起去沂水河边戏戏水,再去举行祈雨仪式的高台上吹吹风,最后唱着歌回家。不料孔老师听罢,竟然感慨道:我赞成曾点的理想。

为什么孔子没有给予那些心怀天下的弟子同样的赞赏?孔子自己的回答是,这三名弟子都不免锋芒太露。孔子对曾点的赞赏究竟是在借题发挥,还是衷心喜爱?后来许多学者对此争论纷纭莫衷一是。在我看来,孔子对曾点的欣赏或许只是因为对君子彬彬风度的偏爱。君子也许必须去承担治国平天下的义务,可是他不应该沦为职业官僚,一心只有政治和权力,他还必须心怀仁者乐山智者乐水的那种快乐。君子之德如风,小人之德如草,草总是随风而倒。所以君子治国从来不是凭借知识,而是依赖风范。这是孔子心中最理想的政治,也是贵族范儿十足的政治。

生活的艺术与金钱无关,只与才情有关

从此以后,中国的士大夫们一直遵奉孔子的教诲。他们不仅关心政治,而且热衷文化。在两千年的历史里,他们成功地维持着自己优雅的文化形象。在他们的精心设计下,生活越来越被艺术化了。尤其是在晚明时期,生活的艺术更是成为了一种专门的学问。因为随着越来越多的巨商富贾涉足到此前长期被士大夫垄断的文化市场,自诩风雅的士大夫们意识到了一场空前的危机。

腰缠万贯的巨商富贾热心赞助各种文化活动,推动文化产品的生产和销售,大肆收购数量惊人的古董文物。他们正在利用财富树立新的艺术标准。如果生活的艺术取决于物质财富,那么囊中羞涩的士大夫们将在生财有道的商人面前斯文扫地。一旦失去了文化竞争力,士大夫们垄断政治权力的合法性也将随之消失。于是,忧心忡忡的士大夫们开始大张旗鼓地利用各种机会宣扬他们的生活艺术。

在一本名叫《长物志》的书中,出身苏州名门望族的文震亨讲述了士大夫应该具备的生活艺术的常识和规范。如他开篇就说,士大夫最理想的住宅应该位于山水之间,其次是乡村,再次是城郊。如果无法做到隐居山水之间,那么士大夫至少应该做到门庭雅洁,房间清净,亭台旷远,斋阁幽致。住宅里还要栽种佳木奇竹,陈列金石图书,足以让居住的人忘老,寄寓的人忘归,游玩的人忘倦。闷热的夏天,人有飒然的寒意,而凛冽的冬天,则有煦然的暖意。至于那些大兴土木装饰繁琐的住宅究其实不过是一座牢房。

文震亨处处强调,士大夫的生活艺术应当与金钱保持距离。如他建议花间小路用小石子砌成,或者用碎瓦片斜砌而成,等到淋过一段时间的雨水,小路上就会生出苍苔,自然呈现出独特的古色,哪里用得着耗费巨资去打造?又如方桌,他更偏爱漆色暗旧的款式。他主张方桌应当方大古朴,可以围坐十多人,这样才便于与友朋一起把玩字画。他瞧不起当时流行的八仙桌,因为八仙桌只能用于宴请宾客,实在谈不上风雅。

生活的艺术与金钱无关,只与才情有关。文震亨的朋友沈春泽更是直白地批评说,如今到处都是“富贵家儿”和“庸奴钝汉”附庸风雅,热衷收藏,却因为没有真韵、真才和真情,他们除了亵渎艺术,简直一无是处。沈春泽相信,无论是清贫的陶渊明,还是富足的白居易,都可以享受生活的艺术,因为他们都有韵致才情。在深谙生活艺术的士大夫们看来,讲求居处只是为了呼吸古今清华美妙之气,热衷收藏则是为了寄托慷慨不平之情。

文震亨的生活艺术理念在一百多年后依然被人继续遵奉。在写给弟弟的一封信中,清代著名画家郑板桥描述了自己理想的居家。他希望有朝一日在城外购得一片荒地,修建一座土墙院子。门内多栽竹树草花,用碎砖铺设一条曲径。院里建两间茅草屋,一间作客厅,一间作书房。房间里贮放着图书史籍、笔墨砚瓦、酒器茶具,可以与良朋好友后生小子一起论文赋诗。茅草屋后面是住家,三间主屋,两间厨屋,另有一间屋子供仆人居住。八间房子都用茅草做屋顶。清晨,旭日尚未升起,可以望见东海上一片红霞。黄昏,夕阳余晖洒满一树。伫立在院中的高处,便能望见烟水平桥。如果家中宴请宾客,路人也可以从墙外望见灯火。这样的土墙院子会不会容易发生盗窃?郑板桥说,盗贼也是穷人,他不仅不会防盗,而且还要开门揖盗。家中的种种东西,任盗贼拿去。如果自己一无所有,那么仅有的家传之物也可以拿去典当救急。这恐怕是历代士大夫眼中最有才情韵致的生活了。

在今天的繁荣时代,如果我们相信孔子的判断,那么三十多年改革积累的巨额的物质财富只有转化为更多的文化财富才能实现小康中国的长治久安。这种转化的发生又依赖于越来越多的人开始关注生活的艺术。不过,到底什么是生活的艺术?从孔子到后世的士大夫一直在思考这个问题。虽然他们最初只是为了捍卫君子治国的理想,保护士大夫巍然不动的政治地位,然而却在不经意间为我们现代人留下了弥足珍贵的文化遗产。在这个日益沉迷于逐富炫富的社会里,我们迫切需要一种崭新的眼光来反思财富的价值,追求人生的意义。当我们重读文震亨、郑板桥的思考,或许我们都会震惊,原来人生还可以如此风雅。